Непаяные соединения в проводных системах сигнализации

Непаяные соединения в проводных системах сигнализации

В системах пожарной и охранной сигнализаций используется большое количество электрических соединений, как разъемных, так и неразъемных, как постоянных, так и временных. Значительную часть расходов на установку проводной сигнализации составляют расходы на монтаж и соединение компонентов в систему с помощью электрических соединителей и электромеханических сочленений деталей и узлов. А большинство повреждений в системе обусловлено, как правило, плохим качеством электрических соединений. Ведь, как утверждают все электрики и электронщики, в их деле могут быть только две неисправности: нет контакта там, где он должен быть, и есть контакт там, где быть его не должно.

Если в компонентах систем сигнализации значительную часть от всех соединений радиокомпонентов между собой составляют паяные соединения, то по строение систем осуществляется, большей частью, с помощью соединений без нагрева – непаяных или, иными словами, холодных соединений. Такие соединения выполняются при комнатной температуре, без нагрева составляющих материалов. При этом зачищенные провода, предназначенные для соединений, прижимают друг к другу с такой силой, чтобы обеспечить как можно большую площадь контакта соприкасающихся поверхностей, а сами проводники при этом подвергаются деформации. Как известно, основное требование для таких соединений заключается в том, чтобы они имели максимальную и постоянную во времени проводимость. Для выполнения данных требований необходимо обеспечить ряд условий:

Как уже отмечалось, использование в системах сигнализации большого числа непаяных соединений приводит к снижению эксплуатационной надежности таких систем. Соединение проводников – это неотъемлемый, но очень уязвимый эле мент проводных систем сигнализации. Поэтому основной задачей в области конструирования и производства компонентов систем пожарной и охранной сигнализации и, в частности, элементов их внешних соединений является использование новых технических решений, приводящих к повышению надежности таких соединений.

Можно выделить, по крайней мере, три группы непаяных соединений, которые широко используются при построении шлейфов сигнализации:

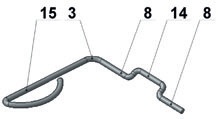

Традиционным и, можно сказать, неискоренимым способом обеспечения контакта между проводниками в шлейфе сигнализации является скручивание концов проводов со снятой изоляцией (рис. 1). Поскольку на единицу поверхности контактирующих проводников приходится относительно малое усилие сжатия, а напряжение в шлейфах пожарной сигнализации не превышает 30 В, то такие соединения не обеспечивают качественного контактирования длительное время. Особенно подвержены коррозийному воздействию окисляющиеся поверхности луженых проводников.

Улучшить качество электрического контакта в скрутках можно с помощью соединительных изолирующих зажимов (СИЗ) – специальных металлических втулок с внутренней конусной резьбой и внешним изоляционным покрытием. Лучшие показатели имеет СИЗ, содержащий пластмассовый наконечник, вовнутрь которого впрессована конусная спираль из фосфористой бронзы. Такой СИЗ, представленный на рисунке 2, накручивается по часовой стрелке на скрутку из двух и более проводников, как одножильных, так и многожильных. Он позволяет с одной стороны увеличить усилие сжатия проводников, а с другой стороны, конусная спираль, врезаясь в проводники, разрушает окисный слой, но из-за малого усилия сжатия качество такого соединения уступает соединениям, выполненным винтовыми клеммами. Для нормального использования СИЗ нужно правильно выбирать его типоразмер и зачищать ОПС Рис. 1 проводники на такую длину, чтобы все оголенные части этих проводников оказались внутри изоляционного покрытия (рис. 3).

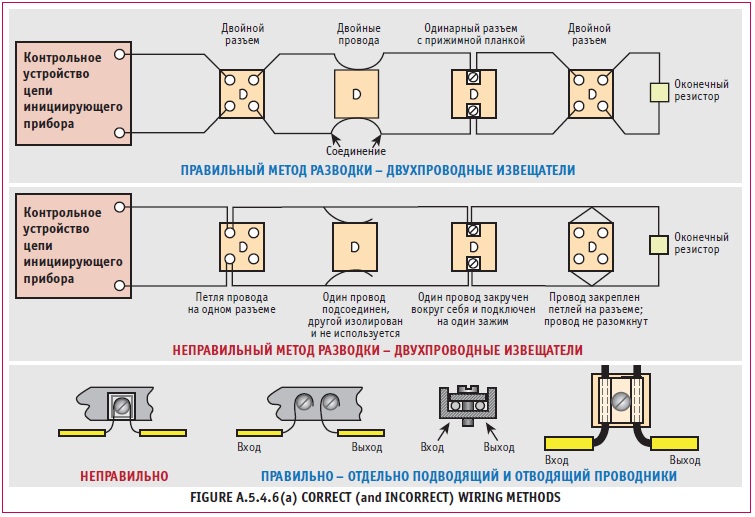

В распределительных коробках широко применяются не менее традиционные винтовые соединители. При таких соединениях усилие сжатия возникает при затяжке винта благодаря наличию резьбового усилия. Для обеспечения снижения переходного сопротивления необходимо, чтобы соприкасающиеся поверхности не были гладкими. Необходимо также помнить, что при затягивании винта в проводе происходит пластическая деформация, и она не завершается непосредственно после завинчивания винта. Текучесть материала провода медленно продолжается и дальше (особенно при колебаниях температуры), что может привести к ослаблению соединения. Известно также и то, что текучесть олова значительно больше, чем у меди. Именно поэтому не рекомендуется лудить проводники, особенно многожильные, перед их установкой в винтовые зажимы. При конструировании электрических зажимов необходимо неукоснительно соблюдать международные нормативные требования, в частности, МЭК 60999199, NFPA 72 [2, 3]. Так, приведенные на рисунке 4 (Figure A.5.4.6(a) NFPA72) примеры с правильными и не правильными винтовыми электрическими соединениями в шлейфах сигнализации наглядно показывают типичные ошибки монтажа электрических соединений. Жаль, что нет таких примеров в российском своде правил по монтажу установок пожаротушения и сигнализации.

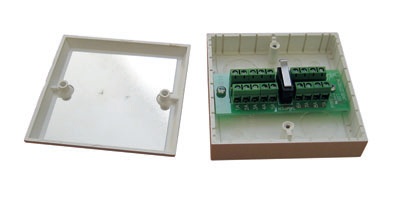

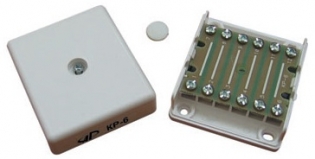

Как в электротехнике, так и в слаботочных цепях сигнализации хорошо зарекомендовали себя винтовые клеммные рейки. Они производятся под разные сечения проводников. Каждый контакт рейки представляет собой металлическую втулку, заключенную в твердую или в гибкую пластмассу, где с помощью двух винтов зажимаются концы проводников со снятой изоляцией. Клеммные рейки допускают как их расчленение, так и объединение в необходимое количество контактных групп. Пример распределительной коробки с клеммными рейками для шлейфов сигнализации представлен на рисунке 5. В центре этой коробки расположен тамперный контакт – при вскрытии корпуса коробки контакт размыкается. Недостатком указанных соединений является то, что проводник зажимается между неподвижной и вращающейся поверхностями, что может привести к рассеканию тонких многожильных проводников.

Улучшить качество электрических соединений могут терминальные блоки, у которых проводник зажимается двумя пластинами под действием нажимного усилия. Пример использования таких терминальных блоков в распределительной коробке представлен на рисунке 6.

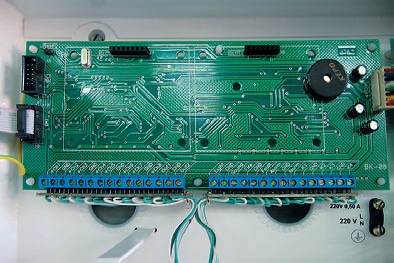

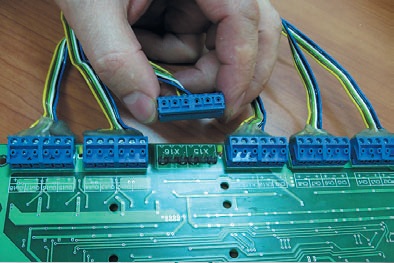

Вторая группа электрических соединений обеспечивает соединение проводников с элементами, установленными на печатных платах. Преобладают в этой группе терминальные блоки с винтовыми соединителями, которые впаиваются в печатные платы, а также комбинированные – винтовые и разъемные соединители. Последние имеют очевидное преимущество при большом количестве подключаемых проводников. Если при конструировании печатной платы изделия такие блоки объединить попарно в группы из 6 контактов, то при проведении технического обслуживания или ремонта группу терминальных блоков с присоединенными к ним про водниками можно отключить от печатной платы как обычный разъем. Примеры винтовых и комбинированных соединителей, примененных в приборах приемно-контрольных пожарных, представлены на рисунках 7 и 8. Очевидно, что комбинированные соединители, представленные на рисунке 8, имеют очевидные преимущества перед предыдущей моделью, которые проявляются при монтаже и демонтаже блоков.

Типичным винтовым электротехническим соединением является соединитель, в котором проводник прижимается к электропроводящей поверхности с помощью квадратной гайки. Такие соединители применяются как в коробках распределительных (рис. 9), так и в пожарных извещателях (рис. 10) [4]. В таких устройствах проводники шлейфа сигнализации зажимаются между проводником печатной платы и квадратной гайкой. Направление хода квадратных гаек обеспечивается нишами в пластмассовом корпусе устройства.

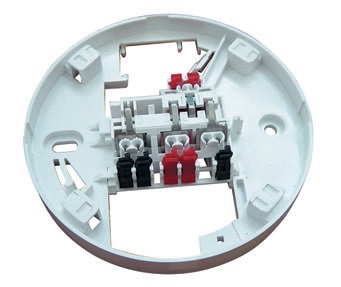

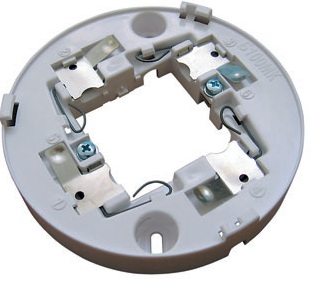

На базах съемных извещателей применяются разнообразные винтовые соединения для подключения проводников шлейфа к контактам базы, которые, в свою очередь, обеспечивают разъемное соединение с активной частью.

Изначально к разным дымовым пожарным извещателям, которые делались съемными, предлагалась единая база. Именно с такой базой производились первые пожарные извещатели в Обнинске и в Саратове, в Виннице и в Черновцах.

Для подключения проводников шлейфа к контактам базы применялись либо простые шайбы, установленные под головку винта, либо квадратные шайбы с «хоботком», отогнутым за край контакта. Этот «хоботок» должен был препятствовать повороту шайбы при подключении проводников и элементов шлейфа пожарной сигнализации. Нередко такую шайбу изготавливали из другого, более прочного материала, чем контакты базы. Далеко не всегда эти материалы были электрохимически совместимы, что приводило к коррозии металлов. Как выглядит такая база после нескольких лет хранения в шкафу офисного помещения, можно увидеть на рисунке 11.

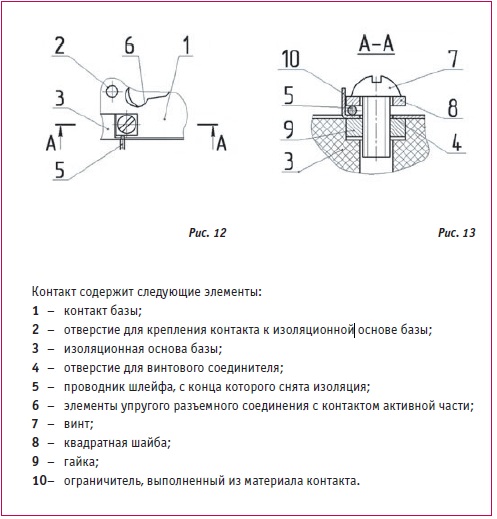

Повысить качество электрического соединения проводника шлейфа пожарной сигнализации с контактом базы позволяет техническое решение по патентам на изобретение UA85211 и на полезную модель RU67783. На рисунке 12 представлен контакт базы съемного пожарного извещателя с одним ограничителем, который выполнен из материала контакта базы как одно из решений по приведенным патентам. На рисунке 13 представлен разрез такого контакта по линии АА. Проводник шлейфа зажимается винтовым соединителем между контактом базы и квадратной шайбой. Ограничитель, выполненный на контакте базы, обеспечивает ограничение пространства для проводника шлейфа, а также ограничивает квадратную шайбу от проворота.

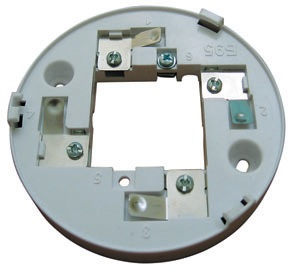

Другое техническое решение винтовых соединителей по данным патентам было реализовано в конструкции уже следующей базы пожарного извещателя, представленной на рисунке 14. В этом изделии реализовано еще два изобретения по патентам UA83277 и UA87554, а также по патентам RU2317620 и RU23164941. Первое из них позволяет существенно сократить расход цветного металла, применяемого в контактах базы за счет формы лепестка контакта. Второе изобретение позволяет не только сократить вес базы, но и создать новую базу для двухточечного пожарного извещателя (рис. 15), что становится возможным при использовании контактов базы в форме клюшки. В этом случае существенно расширяется отверстие в центре базы, и оно позволяет беспрепятственно пропускать через него верхний сенсор двухточечного извещателя.

Проблеме улучшения качества электрического соединения проводник контакт базы посвящено также изобретение по патентам UA43096 и RU67784. Это техническое решение реализовано в новой конструкции базы пожарного извещателя, которая представлена на рисунке 16. В этой конструкции зажим проводника шлейфа осуществляется между контактом базы и квадратной гайкой. Сама база содержит дополнительные 5ый, а при необходимости и 6ой винтовые зажимы, которые позволяют исключить соединения проводников и элементов шлейфа скруткой.

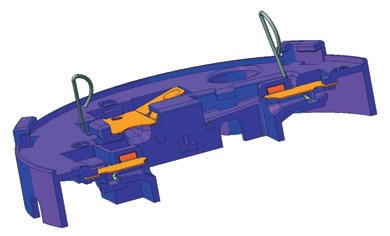

В последние годы на рынках пожарных извещателей все больше проявляется тенденция использования баз пожарных извещателей с безвинтовым подключением проводников и элементов шлейфа сигнализации. Примером могут служить технические решения по патентам на изобретения RU2314612 и RU2314613, реализованные в базах, которые представлены на рисунках 17 и 18 соответственно.

Для того чтобы проводник шлейфа подключить к контакту первой базы, необходимо с помощью специального инструмента, рычага, отогнуть на базе пластиковую пружину и завести оголенный проводник в образовавшуюся щель между металлическим контактом и пластмассовой пружиной. Такое соединение нельзя назвать надежным, так как усилие зажима в процессе эксплуатации будет существенно уменьшаться при вдавливании проводника в пластмассу, особенно при повышенной температуре эксплуатации.

У базы, представленной на рисунке 18, также имеется несколько существенных недостатков:

Технические решения по приведенным выше патентам стали аналогом и прототипом нового изобретения, запатентованного в патентных ведомствах России и Украины.

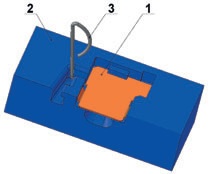

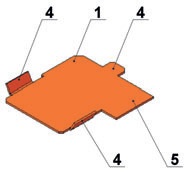

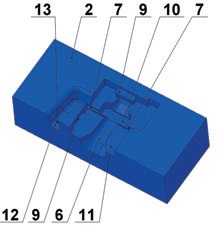

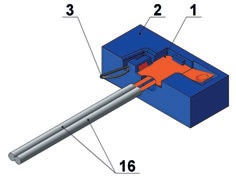

На плоском контакте 1 (рис. 20) методом штамповки выполнены элементы 4 крепления контакта 1 в изоляционном основании 2, а также элемент 5 для электрического подключения контакта 1. В изоляционном основании 2, которое представлено на рисунке 21, имеется паз 6 для ввода электрических проводников 16 с

Элементы 9 предназначены для надежной фиксации контакта 1 на плоскости 11 основы 2. Дополнительный паз 10 необходим для вращения в нем П образного изгиба 14 на оси 8 фигурного контакта 3. Г образный канал 12 с защелкой 13 используется для размещения и фиксации рукоятки 15 фигурного рычага 3.

Работает зажим следующим образом. В исходном состоянии, когда рукоятка 15 фигурного рычага 3 находится перпендикулярно к плоскости контакта 1, П образный изгиб 14 на оси 8 открывает канал 6 для ввода проводников. После введения проводников до упора производится их фиксация. После поворота фигурного рычага 3 вокруг его оси 8 и фиксации рукоятки 15 в Г образном канале с помощью защелки 13, П образный изгиб прижимает проводники к плоскому контакту 1. Зажим в состоянии фиксации проводников 16 представлен на рисунке 23.

Как всякое новое решение, этот зажим подвергся испытаниям по тем техническим требованиям, которые предъявляются соответствующими нормативными документами, в частности, международным стандартом [7], к такому виду соединений. Были разработаны и изготовлены специальные испытательные установки (рис. 24 и рис. 25) для проверки реальных параметров зажима.

На первой испытательной установке, представленной на рисунке 24, осуществлялась проверка статических усилий зажима. Для выбранных сечений, используемых в пожарной сигнализации проводников, а конкретно до 1,5 мм2, усилие обеспечивается не менее 40 Н по указанному нормативному документу.

На второй установке проводились испытания на динамические воздействия с вращающимся проводником. При заданном натяжении проводника и угле «атаки» зажим обеспечивает не менее 150 оборотов со скоростью (10±2) мин 1. Не всякий винтовой зажим выдерживает такое испытание, так как из-за резкого перепада усилий, прилагаемых в винтовом зажиме к проводнику, он может просто сломаться. Предлагаемая конструкция без винтового зажима свободна от этого недостатка, что подтверждено соответствующими испытаниями.

Величина переходного сопротивления в электрическом соединении плоского контакта с цилиндрическим проводником, прижимаемым к плоскости контакта в одной точке, зависит от усилия сжатия. Теория электрических соединений гласит, что сопротивление сужения обратно пропорционально кубическому корню усилия сжатия. Это означает, что для того, чтобы сопротивление переходного точечного контакта увеличилось в два раза, например, с 0,01 Ом до 0,02 Ом, необходимо, чтобы усилие сжатия уменьшилось в ВОСЕМЬ раз, т.е. с 40 Н до 5 Н. Так как ход с усилием рукоятки рычага пропорционален этому усилию, то становится очевидным, что при статическом усилии сжатия переходное сопротивление контакта практически не будет заметно возрастать даже в процессе длительной эксплуатации зажима.

На сегодняшний день сконструирована база пожарного извещателя с применением заявленного безвинтового зажима. Конструкция базы в разрезе представле на на рисунке 26, а ее фотография на рисунке 27.

Литература: 1. Фролих Я. Непаяные соединения в электронике, пер. с венгер. М.:Энергия, 1978. – С. 11. _____________________________________ В. Баканов, главный конструктор ЧП «Артон» |